Change

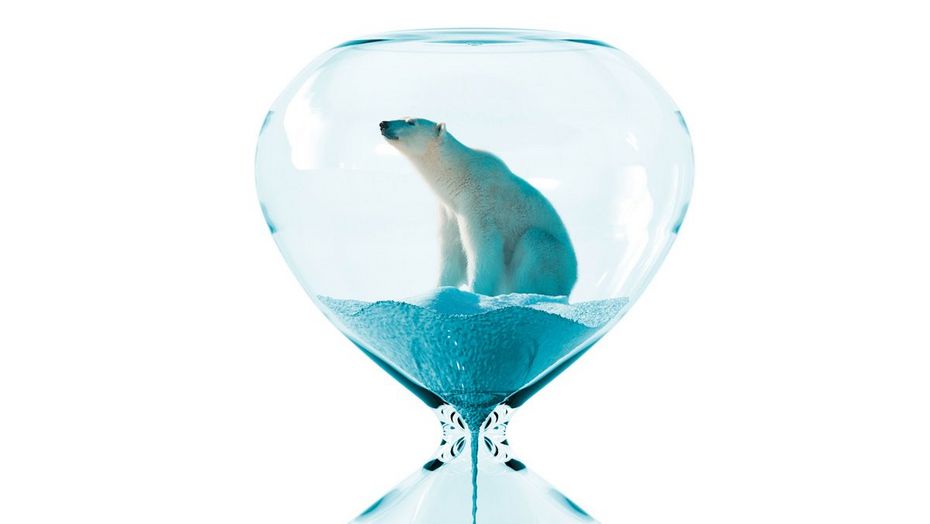

Fünf Jahrzehnte Klima-Uhr als politischer Game Changer

Die von Naomi Klein in „This Changes Everything“ genannte Klima-Uhr tickt unerbittlich weiter – das verbleibende CO2-Emissionsbudget, um die Erderwärmung in den Grenzen von 1,5 bis 2 Grad zu halten, wird in den nächsten Jahren verbraucht sein. So genannte Kippelemente scheinen die Veränderungen sogar noch zu beschleunigen. Weil die jetzt zu treffenden Entscheidungen große Wirkung haben, lohnt sich ein Blick auf das Klima als Plattentektonik der sozialen Frage.

Von Andres Friedrichsmeier

Als Greenpeace Anfang April 2020 eine Unterschriftenkampagne für ein ökologisches Profil der Corona-Konjunkturprogramme startete, kassierte die Organisation im ersten Moment erboste Reaktionen: „Ich habe euch immer unterstützt, aber Dinge zu verknüpfen, die nichts miteinander zu tun haben, schadet der Sache!“, so einer der ersten Kommentare auf Facebook. Inzwischen ist die Verknüpfung von Klima- und Coronakrise in Paris, Brüssel und Berlin sogar Regierungsprogramm – wenn auch nicht als tatsächliche Wende, sondern als ein mit E-Autos begrüntes „Weiter so“.

Gleichwohl veranschaulicht die Spontankritik an Greenpeace, wie tief bis ins alternative Milieu hinein das Gefühl reicht, Klimawandel sei irgendwie politisches Spartenthema, separiert von scheinbar härteren Themen wie Wirtschaft und Soziales. Diesen Eindruck hatte wohl auch der grüne Fraktionschef, als er im Februar 2019 seine Partei in der Süddeutschen Zeitung ermahnte, „Öko und Sozial zusammenzudenken“, etwa „wenn Umweltmaßnahmen auf Kosten der Menschen gehen“. Anton Hofreiters Mahnruf wird als „links“ interpretiert, insofern er die Grünen vor Einseitigkeit zugunsten privilegierter Stadtbewohner*innen warnt, er folgt aber gleichzeitig der Logik der Greenpeace-Kritiker*innen, Sorge um heutige Arbeitsplätze müsse im Zweifel auch Vorrang haben können vor ökologischer Zukunft.

Aber bis zu welchen Stadium der Klimakatastrophe gilt dieser Vorrang? Bereits mit dieser einen simplen Frage wird die Klima-Uhr zum politischen Game Changer. Wahrscheinlich ist, dass die Entwicklung die soziale und die ökologische Frage so hart aufeinander treibt, dass sie sich gegenseitig verschärfen. Vier zeitliche Momentaufnahmen sollen anschaulich machen, wie sich das Verhältnis zwischen „Öko“ und „Sozial“ seit Jahrzehnten verschiebt. So wie durch eine ob ihrer Langsamkeit lange unbemerkte Plattentektonik, die sich mittlerweile exponentiell beschleunigt. Ihr Wirken erzeugt neue Spaltungslinien und sorgt so dafür, dass gestern noch plausible Antworten zum Verhältnis von „Sozial“ und „Öko“ inzwischen schief werden.

„Öko“ und „Sozial“ als unverbundene Kontinente

Die Sichtweise, „Öko“ und „Sozial“ seien unverbundene Kontinente, ist weit verbreitet. Tatsächlich gibt es harte Argumente für fundamentale Unterschiede zwischen den beiden: Ökologische Probleme besitzen eine naturgesetzlich bestimmte Komponente, etwa den Treibhauseffekt und die daraus folgenden Kipppunkte oder die intensive Landwirtschaft mit dem Verlust der Artenvielfalt. Die soziale Frage ist hingegen immer radikal kulturell-relativ, selbst wo sie Leben und Tod berührt. Soziale Frage ist beispielsweise nicht, ob Arme grundsätzlich mangels Schutzmöglichkeit an CoVid-19 sterben, sondern ob sie das häufiger tun als Reiche. Erst der Vergleich Arm gegen Reich macht aus einer medizinischen auch eine soziale Frage.

Dem Treibhauseffekt hingegen ist es egal, ob Arm und Reich ihn unterschiedlich verursachen. Er lässt sich bekanntlich weder auf politische Kompromisse ein, noch reagiert er auf politische Versprechungen, aber genau dadurch verformt er den Raum des politisch Möglichen. Durch ihre naturgesetzliche Unerbittlichkeit erzeugt die Klimafrage neue Faltenbildungen in der politisch-kulturellen Welt, in der wir existieren.

Die Kraft, die die Kontinente „Öko“ und „Sozial“ zu einem neuen Problemgebirge aufschiebt, ist übrigens selbst keine unmittelbar naturgesetzliche. Wer Pathos in galaktischem Maßstab mag, denke an den raumverzerrenden Effekt, den die Annäherung an ein schwarzes Loch hat. Alle anderen bleiben bitte bei der Metapher der Klima-Uhr als politischer Game Changer. Bekanntheit erlangte diese Idee 2013 mit Naomi Kleins This Changes Everything, das auch sieben Jahre später noch in Top-Ten-Listen der wichtigsten Klima-Bücher reüssiert. „This“ meint die Klima-Uhr und „Everything“ die Politik. Klein verfolgt ihre These später kaum noch, weshalb wir den Blick gleich über den von Klein betrachteten Zeitraum hinaus erweitern.

Spulen wir zunächst fünf Jahrzehnte zurück. 1972 wurde die ökologische Frage erstmals für sämtliche Bürger*innen der westlichen Welt politisch präsent. Der Bericht des Club of Rome skandalisierte „Öko“-Fragen wie Rohstoffvergeudung und Umweltverschmutzung noch eng verknüpft mit sozialen Fragen wie „Ausbeutung“ und gelangte zur noch heute unverändert plausiblen Feststellung: „Ganz neue Vorgehensweisen sind erforderlich, um die Menschheit auf Ziele auszurichten, die anstelle weiteren Wachstums zu Gleichgewichtszuständen führen“.

Obwohl die Punch Line „Kapitalismus“ fehlt – schließlich war der Ostblock eher noch schlimmer – klingt das fünf Jahrzehnte später radikal links. Dabei war der Bericht mit großzügiger Finanzierung der Volkswagenstiftung zustande gekommen und die Initiative gar von einem Fiat-Industriekapitän ausgegangen. Bei den meisten Linken jedoch blieb der Bericht unbeliebt, galt doch „Öko“ als „Nebenwiderspruch“, der sinnvoll erst nach der Lösung der sozialen Frage als Problem anzugehen war.

„Poverty is the greatest polluter“

Erst kurz nach 1972 zeichnete sich klarer ab, welches ökologische Problem unserer Zivilisation als erstes das Genick brechen würde, nämlich die tickende Klima-Uhr. Die wahrgenommene „Öko“-Herausforderung fing an, sich über mehrere Polverschiebungen von Atomkraft über Waldsterben und Verpackungsmüll schließlich um das Thema CO2 herum aufzutürmen. Zunächst aber, wie Nathaniel Richs Analyse der Jahre 1979-89 in Losing Earth anschaulich zeigt, konnten „Öko“ und „Sozial“ noch als weltweit parallel lösbare Probleme angesehen werden. Der jährliche fossile CO2-Ausstoß lag erst bei der Hälfte des weltweiten Werts vier Jahrzehnte später.

Spulen wir zwei Jahrzehnte weiter, gelangen wir zum zweiten großen „Öko“-UN-Kongress – nach dem ersten 1972 in Stockholm. Beim „Erdgipfel“ in Rio 1992 wird die Agenda stark, aber noch nicht so massiv wie in den Folgekongressen vom CO2-Thema dominiert. Die Rolle der Umweltbewegungen ist spürbar gewachsen, aber noch geht die Initiative erkennbar auch von globalen Machteliten aus, etwa aus der US-Demokratischen Partei. 1992 tickt die Klima-Uhr weiterhin langsam genug, um kapitalistische Modernisierung und Klimaschutz als vereinbar zu sehen. Legendärer Konter der Wortführerin der Blockfreien, Indira Ghandi, an die Adresse aller grünen Modernisierer: „Poverty is the greatest polluter“. Der Rio-Kompromiss lautet, die Klimafrage in unterschiedlicher Geschwindigkeit und national-kooperativ zu lösen, zuerst im Norden, der die Schuld am bisherigen CO2-Ausstoß trägt, danach mit Geld und Technik der Nordstaaten im globalen Süden, auch dort national gesteuert. Noch ist das Modell nachholender nationaler Entwicklung im Süden glaubwürdig, noch die Idee der Transition im Norden nicht der Finanzialisierung aller Wirtschaftsbereiche zum Opfer gefallen.

Klimapolitische Untätigkeit verschärft die Ungleichheit

Weitere zwei Jahrzehnte später bilanziert Naomi Klein 2012/13 in „This Changes Everything“ diese beiden Jahrzehnte der Verschiebung von „Sozial“ und „Öko“: Der fossile CO2-Ausstoß ist nicht gesunken, sondern um mehr als ein Viertel angestiegen. Weil die Forschung zu Tipping Points seit 2000 an Fahrt aufnimmt und Selbstverstärkungsmechanismen wie Methan aus der tauenden Arktis berechnet, macht die Klima-Uhr sogar einen zusätzlichen Sprung nach vorn. Dies zermalmt den letzten Spielraum für Träume einer sanften Transition im Norden bei gleichzeitigem Nachholen des globalen Südens auf dem schon 1972 als falsch identifizierten Entwicklungspfad. Seit dem Copenhagen Accord des UN-Klimagipfels von 2009 gibt es sogar einen Ansatzpunkt, um zu quantifizieren, wie hoch die Klimaschulden der reichen Länder sind. Jeder kann nun sehen, dass deren Untätigkeit nicht nur auf Kosten der Zukunft, sondern auch der Ärmsten geht.

Bildlich gesprochen stellt Klein fest, dass die Kontinente „Öko“ und „Sozial“ zusammengestoßen sind und „Öko“ dabei einen tiefen Riss erhalten hat. Auf „Öko“ trennt sich das fortan „Climate Justice“ genannte Lager von dem der ökologischen „Modernisierer“. Letztere bleiben nur unter der Voraussetzung „öko“, indem sie sich nationale Scheuklappen aufsetzen. Lassen sie die Produktion ihrer Konsumgüter in China unberücksichtigt, blenden sie die globale Gerechtigkeit aus. Klein selbst setzt für ihre Kombinationsantwort für „Sozial-Öko“ übrigens weiterhin auf nationale Teillösungen im Norden, in Form von Protektionismus für gut bezahlte Industriearbeitsplätze in der Windanlagen- und Solarzellenproduktion.

2020 lässt sich bereits ein erneutes „This Changes Everything“ ausmachen. Wir stehen unmittelbar davor, klimatische Tipping Points anzustoßen, mit etwas Pech ist das schon geschehen. Von acht quantifizierbaren planetarischen Grenzen sind inzwischen sechs überschritten. In einer unkontrollierbaren Phase beschleunigter Klimaänderung und massiven Artensterbens mag, der Formel von Elisabeth Kolbert zufolge, zwar unsere biologische Spezies überleben, kaum aber das, was wir heute unter Zivilisation verstehen. Zumal in einer Welt voller Waffen.

Dies konsequent zu durchdenken ist derart unangenehm, dass neben Naomi Klein auch weitere Teile der Ökobewegung bisher davor zurückschrecken. Anstatt zu überlegen, was es angesichts der abgelaufenen Zeit noch zu tun gäbe, beharren viele lieber darauf, dass die Klima-Uhr seit vielen Jahrzehnten unverändert auf „fünf vor zwölf“ stünde. Diese Lücke füllen Extinction Rebellion oder, auf intellektuellem Feld, der Deep Adaptation-Ansatz von Jem Bendell. „Deep“ meint, die Anpassung auf kommende Klimazeiten nicht nur mit höheren Dämmen zu versuchen, sondern auch mit nach innen gerichteter Reflexion, was an unserer Zivilisation überhaupt kulturell so bewahrenswert wäre, dass sich dafür zu kämpfen lohnt. Wer mit katastrophischem Outcome für Milliarden Menschen rechnet, kommt nämlich automatisch zu einer negativeren Einschätzung der verantwortlichen Kultur, wird aber weiter für CO2-Reduktion streiten, denn je katastrophischer die Veränderung, desto weniger Kultur und Menschen werden überleben.

Zwar wirken Extinction Rebellion und Deep Adaptation im Vergleich zu älteren politischen Strömungen etwas esoterisch und gewöhnungsbedürftig stark raumgebend für individuelle Trauerarbeit – das könnte aber ein perspektivischer Effekt sein, der sich aus unterschiedlicher Bewertung des Stands der Klima-Uhr ableitet.

Der ökologische Fußabdruck wird gemeinsames Maß

Bleiben wir bei der Ausmessung dessen, was sich gerade weiter verschiebt: zunächst einmal die soziale Frage. „Soziale Frage“ ist, wie es sich für ein radikal kulturelles und nicht etwa naturwissenschaftliches Phänomen gehört, schon vom Begriff her politisch. Erstmals kam der Begriff auf, als die Industrialisierung eine neue Verwerfungslinie aufriss, die, anders als vorangehende Ungleichheiten der Ständegesellschaft, kulturell noch nicht eingebettet war und deshalb auch den Eliten Sorgen bereitete - wenn auch nicht so sehr, um substanzielles Umsteuern zu befürworten. Das gilt analog für die neue sozial-ökologische Verwerfungslinie. Auch diese ist weiterhin eine ökonomische in dem Sinne, dass es bei ihr um etwas geht, das knapp und nur begrenzt verfügbar ist. Bei fortgeschrittenem Stand der Klima-Uhr ist weniger die Möglichkeit der Produktion eines klassischen Wirtschaftsguts wie etwa eines Autos oder einer Flugreise knapp, sondern vielmehr der Raum für den ökologischen Fußabdruck, den der Konsum solcher Güter hinterlässt. Dieser Fußabdruck wird zum neuen und gemeinsamen Maß von sozialer Ungleichheit und Climate Justice. Beide variieren gemeinsam je nach Kontostand und Nationalität des Einzelnen.

Abschließend drei Thesen als Schlaglicht auf die vielfältigen Konsequenzen. An erster Stelle lohnt ein Blick auf die Formwandlung von „Politik“. Oben fiel bereits auf, dass sich die soziale Frage durch ihre Zusammenfaltung mit der globalen ökologischen Frage unwiederbringlich aus dem nationalen Rahmen herausschiebt, abzulesen im Slogan „Climate Justice“. Die Verschiebung ist übrigens auch bei gar nicht ausdrücklich mit Ökologie beschäftigten Theoretiker*innen zu beobachten, etwa Branko Milanovic. Globale Ungerechtigkeit ist neu im Fokus. Ähnlich wie bei der „sozialen“ Frage schien bis vor kurzem auch für „Politik“ selbstverständlich, dass sie im Kern Aushandlungsprozesse bloß innerhalb eines Nationalstaats beschreibe.

Die Klima-Uhr treibt den Rechtspopulismus

Die Idee des Nationalstaats als naturgegebener Rahmen, in dem allein demokratisch mitentschieden und politische Rationalität ausgehandelt werden kann, verursacht gerade beim aktuellen Stand der Klimauhr viele Verwirrungen. Ein Beispiel ist, wenn kluge Menschen die Frage umtreibt, ob sich Probleme wie die Klimafrage überhaupt „politisch“ lösen lassen – wobei es sich eigentlich darum dreht, dass der dabei vorgestellte Rahmen von Politik nicht zum Rahmen des betrachteten politischen Problems passt. Durch das Herannahen der durch und durch globalen ökologischen Herausforderung ist die Auffassung, die Politik und Nationalstaat heimlich gleichsetzt, endgültig überholt.

Zweitens verändert sich das Lager der Klimaleugnung. Statt die Klimakrise rundherum abzustreiten, genügt es dem politischen Lager von Trump, Bolsonaro & Co zunehmend, chauvinistisch auf die Verteidigung eigener Vorteile und Privilegien zu pochen. Nach der Logik, wäre es nicht besser, mit zynisch verteidigtem Startvorteil in die Klimakrise zu gehen als ohne? Vertrauen wir lieber nicht darauf, dass diese Logik dauerhaft ohne Schnittmenge mit dem Lager der grünen Modernisierer bleibt. Kernargument der Letzteren war ja immer, dass bestehende wirtschaftliche Stärken und Vorteile weiter ausgespielt werden sollen, damit kein radikales Umsteuern nötig wird. Es ist also zu befürchten, dass die Klimauhr die Dynamik des Rechtspopulismus weitertreibt.

Drittens wird das linke Lager mitverzerrt. Gestern noch waren diejenigen wie Naomi Klein, die Wohlfahrtsstaat und Ökologie versöhnen wollen, zweifelsfrei auf dem richtigen Weg. Diese Unschuld trübt sich ein. Konsumgerechtigkeit in reichen Staaten zu fordern und fördern, ohne gleichzeitig die Frage des „imperialen Konsums“ aufzurufen, verliert mit fortlaufender Klimauhr an Distanz zum Leugnerlager.

Schaut man auf Trump, haben es wiederum die Rechten als erste kapiert: Kompromisslose Verteidigung imperialen Lebensstils mit unverantwortlichem ökologischen Fußabdruck kann plausibel Basis für eine Koalition von großkotzigen Milliardären mit amerikanischen Stahlarbeiter*innen sein. Das hat Spaltungswirkungen auch auf das linke Lager.

Gegenläufig dazu kann das Vorrücken der Klimakrise die undogmatische Zusammenarbeit unterschiedlicher Strömungen verstärken. War gestern noch jemand, der Climate Engineering befürwortete (also riskante Versuche technischer Klimamanipulation in globalem Maßstab), untrüglich Gegner konsequenten Öko-Umsteuerns, gilt das kurz vor der Katastrophe nicht mehr. Auf der Straße ist die neue Kollaborationsbereitschaft schon sichtbar. „Ich glaube, dass wir alle Optionen brauchen“, zitiert le monde diplomatique einen jungen französischen Aktivisten. Wie viel ungeahnte Dynamik aus so einer Haltung erwachsen kann, hat die Ökobewegung in früheren Phasen bei Themen wie Atomenergie oder Waldsterben demonstriert.

Dr. Andres Friedrichsmeier ist Organisationssoziologe und arbeitet für das Thüringer Bildungsministerium. Im factory-Magazin Change schreibt er auch über die Chance zum Change.

Sämtliche Beiträge zum Thema Wandel und Transformation lesen Sie im gleichnamigen factory-Magazin Change. Es lässt sich kostenlos laden und ist im DIN A 5-Querformat angenehm lesbar auf Bildschirmen und Tablet-Computern. Zudem ist es sorgfältig illustriert, die Texte sind verbunden mit Zahlen und Zitaten. Online im Themenbereich sind ebenfalls einige Beiträge verfügbar – dort lassen sie sich auch kommentieren und bewerten.

Beiträge online

News zum Thema

- 05/2025 | Deutschlands Ressourcenverbrauch muss sinken

- 04/2025 | Koalitionsvertrag 2025: Weniger Schutz für Menschen, Klima und Umwelt, dafür mehr Ungleichheit

- 04/2025 | Europa erwärmt sich schneller als andere Kontinente

- 03/2025 | Gleichstellungsbericht Transformation: Politik muss sozialer und geschlechtergerechter werden

- 02/2025 | Expertenrat Klima: Seit 2022 mehr Energiewende, aber kein Umbau bei Verkehr, Gebäude, Landnutzung und gerechter Lastenverteilung

- 02/2025 | Klima- und Umweltschutz in den Wahlprogrammen zur Bundestagswahl 2025

- 01/2025 | Stromproduktion aus Sonne und Wind in EU 2024 erstmals höher als aus Kohle und Gas

- 10/2024 | Gerechte Emissionswende: Mehr Klimageld für Arme, keines für Reiche

- 10/2024 | Living Planet Report 2024: Inzwischen 73 Prozent weniger Wirbeltiere

- 09/2024 | EU-Verordnung für entwaldungsfreie Produkte: Verschiebung ohne Mehrwert für Wirtschaft

- 08/2024 | Klimaklage: Mehr als 35.000 Menschen klagen für besseren Klimaschutz

- 08/2024 | Klimapolitik: Was wirklich wirkt

- 07/2024 | G20 Finanzgipfel will Milliardeneinkommen für die Finanzierung des Wandels heranziehen

- 07/2024 | Fleischkonsum sinkt nach Veggie-Monat

- 07/2024 | Neues Klimaschutzgesetz ersetzt Sofortmaßnahmen bei Verkehr und Gebäuden

- 07/2024 | Heißester Juni seit Beginn der Temperaturaufzeichnungen

- 06/2024 | Weltweit wollen 80 Prozent stärkere Klimaschutzmaßnahmen

- 06/2024 | Europawahl 2024: Wahlhilfen zur Transformation im Test

- 05/2024 | Bundesrat für neues Klimaschutzgesetz, Gericht für neues Klimaschutzprogramm

- 05/2024 | Deutschlands Ressourcen für 2024 verbraucht

- 04/2024 | Klimawandel führt zu Einkommensverlusten

- 04/2024 | Urteil des EGMR: Die Menschenrechtskonvention verpflichtet Staaten zum Klimaschutz

- 03/2024 | Deutschland überschreitet CO2-Budget für 1,5-Grad-Ziel

- 03/2024 | Globales Glücksranking zeigt eine zunehmend unzufriedenere Jugend

- 03/2024 | Die Transformation braucht die Geschlechterperspektive

- 02/2024 | Klimastreik für mehr Nahverkehr und bessere Arbeitsbedingungen

- 02/2024 | Leitfaden zum Klimaschutz an Schulen

- 01/2024 | Der andere Bauernprotest: Tausende fordern bäuerliche und ökologische Landwirtschaft

- 01/2024 | Deutschlands CO2-Emissionen sanken 2023 auf Rekordtief

- 12/2023 | Klimawandel 2023: Temperaturrekord in Deutschland und global, Extremwetter weltweit

- 12/2023 | COP28-Bilanz: Der Verteilungskonflikt wird sichtbarer – und nutzbar

- 11/2023 | Öl- und Gaskonzerne könnten für Klimaschäden zahlen und dennoch profitieren

- 11/2023 | Zunehmende Einkommensungleichheit gefährdet Krisenbewältigung

- 09/2023 | Ressourcenschutz als zukunftsweisendes Gestaltungskonzept

- 09/2023 | Globaler Klimastreik fordert Ende fossiler Brennstoff-Finanzierung

- 06/2023 | Fahrradwirtschaft: Starkes Wachstum bei Umsatz und Beschäftigung

- 05/2023 | Subventionierte Industriestrompreise führen nicht zu klimaneutraler Produktion

- 05/2023 | UN: Schutz der biologischen Vielfalt zügig umsetzen

- 05/2023 | Lösungen für klimawandelbedingte Migration

- 05/2023 | Vollzeitarbeitende wünschen sich Viertagewoche

- 04/2023 | Wie sich Klima- und Naturschutz effektiv verbinden lassen

- 04/2023 | Europa 2022: Rekorde bei Hitze, Trockenheit und Gletscherschmelze

- 04/2023 | Weitere Studie: E-Fuels nicht sinnvoll für großflächigen Einsatz bei Pkw und Lkw

- 04/2023 | Mehr Akzeptanz für gerechte und wirksame CO2-Preise

- 03/2023 | RNE: Mehr Markt im Klimaschutzgesetz gefährdet gesellschaftlichen Zusammenhalt

- 03/2023 | "Letzte Warnung" des IPCC: Schnelle Emissionsreduktion nötig – und möglich

- 03/2023 | Deutsche Treibhausgasemissionen sanken 2022 um 1,9 Prozent – nötig wären sechs Prozent

- 03/2023 | Ressourcenschutz durch Reparatur: Bereitschaft da, Hürden zu hoch

- 03/2023 | Klimaschutz und Anpassungsmaßnahmen können Milliarden Schadenskosten vermeiden

- 01/2023 | Bundespreis Ecodesign startet Wettbewerb 2023

- 01/2023 | Sechs-Punkte-Plan für Gutes Essen für alle

- 01/2023 | Lützerath: Aktionen und Demonstrationen gegen weiteren Braunkohleabbau

- 01/2023 | Lieferkettengesetz: Sorgfalt ist nun Pflicht

- 12/2022 | UN Biodiversitätsgipfel COP 15 beschließt globales Schutzabkommen

- 12/2022 | Bundespreis Ecodesign: Projekte sind Muster für intelligente Lösungsansätze

- 11/2022 | Mit Postwachstum gegen die Polykrise

- 11/2022 | UN-Klimagipfel COP 27: Geplante Maßnahmen reichen nur für 2,5 Grad

- 10/2022 | Beeindruckende Projekte beim Bundespreis Ecodesign

- 10/2022 | Klimakrise bedroht Gesundheit von Kindern

- 10/2022 | Living Planet Report 2022: Biologische Vielfalt weiter reduziert

- 10/2022 | Vergesellschaftung kann Wohnraum gerecht und ökologisch organisieren

- 09/2022 | Nachhaltige Unternehmen gehen auf die Straße

- 09/2022 | Globaler Klimastreik für #PeopleNotProfit

- 09/2022 | Schnelle Dekarbonisierung des Energiesystems spart Billionen

- 09/2022 | Unternehmen wünschen sich Regeln, um Treibhausgasemissionen zu reduzieren

- 09/2022 | Digitalisierung muss stärker dem sozial-ökologischen Wandel dienen

- 09/2022 | Club of Rome: Nur mit mehr Gleichheit lässt sich der Klimawandel bewältigen

- 08/2022 | Abkommen zum Schutz der Hohen See erneut gescheitert

- 08/2022 | Mit Übergewinnsteuer Krisenprofite umverteilen

- 08/2022 | UN-Staaten verhandeln über den Schutz der Hochsee

- 08/2022 | Ressourcen schützen heißt Menschen schützen

- 07/2022 | Moore zu schützen bringt mehr Klimaschutz als technische Lösungen

- 07/2022 | Besser wirtschaften: Kooperativ für Gemeinwohl statt Profite

- 07/2022 | Klimakrise kostete Deutschland seit 2018 etwa 80 Milliarden Euro

- 07/2022 | Das Produktdesign der Klimaneutralität

- 07/2022 | Globaler Holzverbrauch entwaldet den Planeten

- 06/2022 | Elektroautos: Weit bessere Klimabilanz als Verbrenner von E-Fuels

- 06/2022 | Derzeitige Klimaziele bis 2030 führen zu 2,4 Grad globaler Erwärmung

- 06/2022 | Verantwortungsvolle Unternehmen sollten Effizienzgewinne für weiteren Klima- und Ressourcenschutz einsetzen

- 06/2022 | Solar Decathlon Europe 21/22 zeigt Beispiele für ressourcenschonendes urbanes Bauen

- 06/2022 | Wie man die eigenen Produkte zirkulär gestaltet

- 05/2022 | Öl- und Gasindustrie setzt weiter auf Expansion statt Transition

- 05/2022 | Land kann Erneuerbare-Energie-Anlagen-Betreiber verpflichten, Bürger*innen zu beteiligen

- 05/2022 | Mit Ökobilanzen zur Ressourcenschonung: Beispiel LED-Leuchten

- 05/2022 | Die vernetzten Krisen erkennen und vernetzt gegensteuern

- 04/2022 | Industrienationen müssten Fleischkonsum um 75 Prozent senken, um Öko- und Wirtschaftssysteme zu erhalten

- 04/2022 | IPCC-Klimabericht zur Minderung des Klimawandels vergleicht Klimaschutzmaßnahmen und ihre Effizienz

- 03/2022 | Stopp russischer Energieimporte würde BIP um drei Prozent reduzieren und Energiewende beschleunigen

- 03/2022 | Globaler Klimastreik für Frieden und Klimagerechtigkeit

- 03/2022 | CO2-Emissionen in Deutschland stiegen 2021 um 4,5 Prozent

- 03/2022 | Strukturen bremsen Geschlechtergerechtigkeit weiterhin

- 01/2022 | Entwaldungsfreie Lieferkette: EU-Gesetz fördert Verlagerung der Produktion in ebenso schützenswerte Ökosysteme

- 01/2022 | EU-Taxonomie für Investitionen: Atom- und Gaskraftwerke sollen nachhaltig sein

- 12/2021 | Klimaschutz im Koalitionsvertrag: Ambitioniert, aber nicht genug – besonders bei Gebäuden, Landwirtschaft und Verkehr

- 11/2021 | Ernährung, Gesundheit und Klima zusammendenken

- 11/2021 | Eine Industrieregion will klimaneutral werden: Die "zeero-days" zeigen wie

- 10/2021 | Klimaschutzpläne für Glasgow-Gipfel ungenügend: Regierungen planen doppelt so hohe fossile Verbrennung

- 10/2021 | UN Biodiversitätsgipfel: Wird Kunming zum Paris des Artenschutz?

- 10/2021 | Hoch klimaschädliche Methanemissionen mit Methanabgabe reduzieren

- 09/2021 | Globaler Klimastreik zum Achten

- 09/2021 | Scheinlösungen führen nicht zu mehr Klimaschutz

- 09/2021 | Die leichte Entscheidung bei der Klimawahl

- 09/2021 | Die Klimakrise verschärft die soziale Ungleichheit – auch hierzulande

- 09/2021 | Ökologisch und sozial gerechte Politik mit Transformationskabinett, Bürgerräten und Kooperation

- 08/2021 | Geschäftsmodelle der Zukunft nutzen Vielfalt als Konzept

- 08/2021 | UNICEF-Länderranking der Gefahren für Kinder durch die Klimakrise

- 08/2021 | So kann das Ruhrgebiet zur grünsten Industrieregion der Welt werden

- 08/2021 | Wer weiter die Kohleindustrie finanziert, ist mitverantwortlich

- 08/2021 | IPCC-Bericht: Für 1,5 Grad-Szenario müssen die globalen Emissionen in den nächsten zehn Jahren um die Hälfte fallen

- 08/2021 | Das klimaschonende Bauen braucht mehr Innovationen

- 07/2021 | Earth Overshoot Day: Die Menschheit verbraucht 1,74 Erden

- 07/2021 | Ressourcenschonung und Kreislaufwirtschaft im 21. Jahrhundert: Einblicke aus Forschung und Industrie

- 07/2021 | Soziales Nachhaltigkeitsbarometer zeigt breite Zustimmung zu Energiewende und Verkehrswende

- 07/2021 | Für mehr Vielfalt auf dem Teller

- 06/2021 | Umfrage zur Circular Economy: Begriff kaum bekannt, aber Handy-Pfand, Rohstoffreduzierung und Recyclingprdukte erwünscht

- 06/2021 | Bürgerrat Klima präsentiert Maßnahmen zur Erreichung des Pariser 1,5-Grad-Ziels

- 06/2021 | Umweltrat empfiehlt bei Wasserstoff eher Klasse statt Masse

- 06/2021 | 30 Jahre Wuppertal Institut: Die Suche nach den besten Hebeln für den Wandel

- 06/2021 | Zentralbank will Investitionen der Banken nach Klimakriterien

- 06/2021 | Risiken der Erderhitzung für Deutschland: Nur mit schnellen Maßnahmen zu begrenzen

- 06/2021 | Verantwortungsvolle Produktion: Bundestag beschließt Lieferkettengesetz mit Lücken

- 05/2021 | Wie eine neue Bundesregierung die Umwelt- und Klimaziele bis 2030 und 2045 sozial und ökologisch gerecht erreichen kann

- 05/2021 | So kann Europa klimafreundliche und ressourcenschonende Produktion und Produkte attraktiver machen

- 05/2021 | Klimaschutzgesetz bekommt höhere Ziele

- 04/2021 | Emissionswende erfordert eine neue Verkehrspolitik

- 04/2021 | Klima als Plattentektonik der sozialen Frage

- 03/2021 | Bauen nach dem Faktor-X-Prinzip schützt Klima und Ressourcen

- 03/2021 | Batterien sind wesentlich weniger rohstoffintensiv als fossile Treibstoffe – weil sie recyclebar sind

- 03/2021 | Wie die Industrieregion Mannheim klimaneutral werden kann

- 02/2021 | Abbau von klimaschädlichen Subventionen führt zu mehr sozialer Gerechtigkeit

- 02/2021 | Pandemie beschleunigt das Ende der Kohleverstromung

- 02/2021 | Studie zu Unternehmen in der Coronakrise: Personalabbau statt Ressourceneffizienz

- 01/2021 | Die Kosten der eigenen Mobilität im Vergleich

- 12/2020 | Mehr Change durch psychische Ressourcen

- 12/2020 | Düsteres Bild: Die Vielfalt der Pflanzen in Deutschland geht deutlich zurück

- 12/2020 | Die beste Chance zur Transformation

- 12/2020 | Deutscher Nachhaltigkeitspreis 2020 mit Liveübertragung und virtuellem Kongress

- 11/2020 | Klimaneutrales Deutschland in drei Schritten bis 2050

- 10/2020 | factory-Magazin "Change" zu Systemwandel und Krisenbewältigung

Themen

- Hürden

- Kapital

- Wohlstand

- Design

- Ressourcen

- Klimaneutral

- Industrie

- Vielfalt

- Change

- Freiheit

- Steuern

- Mobilität

- Digitalisierung

- Besser bauen

- Circular Economy

- Utopien

- Divestment

- Handeln

- Baden gehen

- Schuld und Sühne

- Wir müssen reden

- Rebound

- Sisyphos

- Gender

- Wert-Schätzung

- Glück-Wunsch

- Trans-Form

- Vor-Sicht

- Trennen

- Selbermachen

- Teilhabe

- Wachstum