Die Meldungen über neue Hitze-, Wärme- und Dürrerekorde reißen nicht ab, ebenso die zu Rekorden bei Fluten, Eisschmelzen und Stürmen – und auch nicht die zu Opfern und Schäden. Die Zahl der Meldungen über Erfolge bei der Emissions- und Ressourcenwende bleiben dagegen überschaubar – abgesehen von denen zur erneuerbaren Stromproduktion.

Nachdem schon der März 2025 der wärmste jemals gemessene März in Europa und der zweitwärmste global war, zudem das arktische Wintereis in diesem Monat nie zuvor geringer war, zeigt der Bericht zum Stand des Klimawandels in Europa die ganze Dimension der Folgen anhand der Daten des Vorjahres.

So war 2024 das heißeste Jahr in Europa seit Beginn der Aufzeichnungen, mit Rekordtemperaturen in den zentralen, östlichen und südöstlichen Regionen. Die oft heftigen Stürme und weit verbreiteten Überschwemmungen forderten mindestens 335 Todesopfer und betrafen schätzungsweise 413.000 Menschen. Die Schadenskosten werden mit 18 Milliarden Euro beziffert.

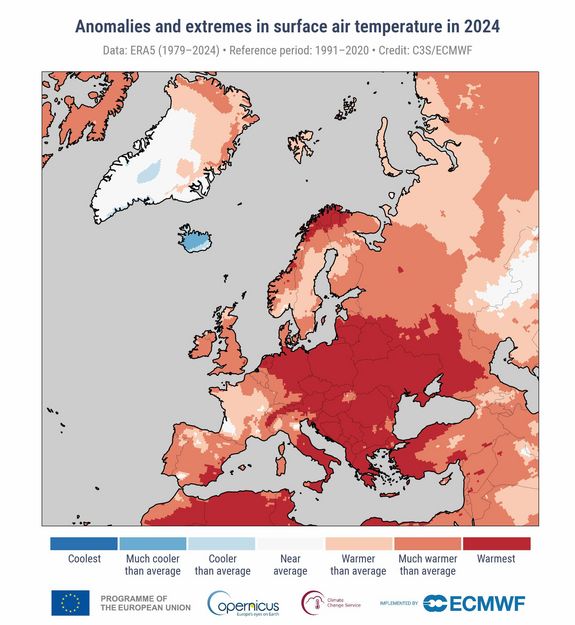

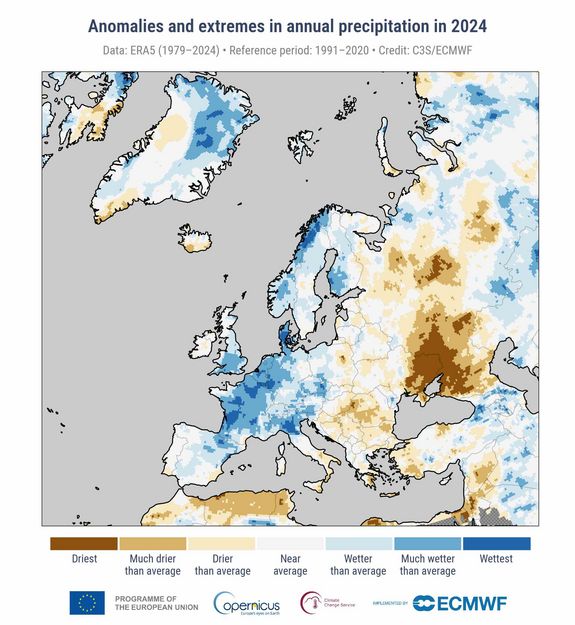

Die klimatischen Verhältnisse waren im Jahresverlauf durch ein ausgeprägtes Ost-West-Gefälle gekennzeichnet, mit extrem trockenen und oft rekordwarmen Bedingungen im Osten und warmen, aber feuchten Bedingungen im Westen.

Souveräne Daten zum Klimawandel

„Dieser Bericht unterstreicht, dass Europa der Kontinent ist, der sich am schnellsten erwärmt und am stärksten von extremen Wetterereignissen und dem Klimawandel betroffen ist", sagt WMO-Generalsekretär Celeste Saulo. "Jeder zusätzliche Bruchteil eines Grades beim Temperaturanstieg ist von Bedeutung, da sich dadurch die Risiken für unser Leben, unsere Wirtschaft und unseren Planeten erhöht."

Den Bericht "European State of the Climate" haben der Copernicus Climate Change Service der EU (C3S) und die Weltorganisation für Metereologie der Vereinten Nationen (WMO) erstmals zusammen erstellt. Es sei ein Meilenstein, da er das Beste aus den Copernicus-Erdbeobachtungsressourcen und -diensten der EU und dem Fachwissen der Wissenschaftsgemeinschaft nutze, erklärt Elisabeth Hamdouch, stellvertretende Leiterin der Abteilung Erdbeobachtung der Europäischen Kommission.

"Copernicus ist Teil der EU-Investitionen in souveräne Klimadaten zur Unterstützung des Klimaschutzes und der Anpassung an den Klimawandel in Europa“, so Hamdouch – und verweist damit auf Souveränität gegenüber US-amerikanischen Daten, deren Bestand durch die Trump-Administration zunehmend gefährdet ist.

Dafür enthält der European State of the Climate 2024 (ESOTC 2024) Bericht rund 100 wissenschaftliche Beiträge für einen umfassenden Überblick über das europäische Klima und dazu eine neue Grafikgalerie mit 130 Diagrammen und Infografiken.

Der ESOTC-Bericht sei eine Fundgrube für wertvolle Informationen über unser sich wandelndes Klima, empfiehlt Carlo Buontempo, Direktor des Copernicus Climate Change Service am EZMW und fordert: "Wir alle sollten lernen, Klimadaten und -informationen für unsere Entscheidungen zu nutzen.“

Rekorde bei Temperaturen, Überschwemmungen, …

So war 2024 nicht nur das heißeste Jahr, auch die europäischen Meeresoberflächen wiesen weiter steigende Temperaturen auf. Für das gesamte Jahr war die Oberflächentemperatur 0,7 Grad Celsius über dem Durchschnitt, auf dem Mittelmeer wurde mit 1,2 Grad Celsius die höchste je gemessene Temperatur über dem Durchschnitt festgestellt.

Bei den Niederschlägen erlebte Westeuropa eines der zehn niederschlagsreichsten Jahre im betrachteten Zeitraum seit 1950, im Osten herrschte Trockenheit.

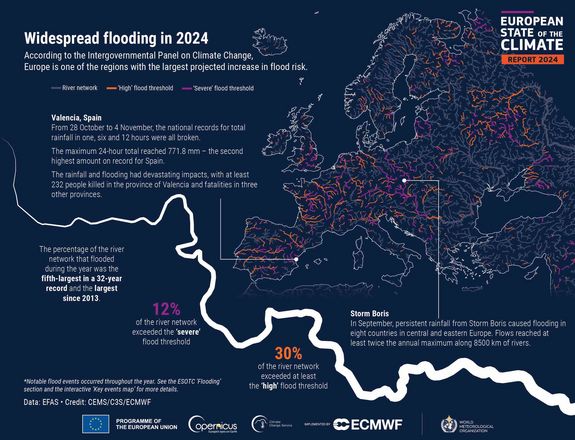

Die Überschwemmungen in Europa 2024 waren die schwersten Überschwemmungen seit 2013. Fast ein Drittel des Flussnetzes war von Überschwemmungen betroffen, die mindestens die Hochwasserschwelle überschritten. Schätzungsweise 413.000 Menschen waren in Europa betroffen, mindestens 335 Menschen kamen ums Leben.

Extremereignisse wie der Sturm "Boris" Ende September 2024 verursachten Überschwemmungen, Todesfälle und Schäden in Teilen Deutschlands, Polens, Österreichs, Ungarns, der Tschechischen Republik, der Slowakei, Rumäniens und Italiens.

Ende Oktober kam es in Spanien zu extremen Niederschlägen und Überschwemmungen, die in der Provinz Valencia und den angrenzenden Regionen verheerende Auswirkungen hatten und Todesopfer forderten.

Der Hitzestress in Europa nahm 2024 weiter zu: Die Zahl der Tage mit ꞌstarkemꞌ, ꞌsehr starkemꞌ und ꞌextrememꞌ Hitzestress war die zweithöchste seit Beginn der Aufzeichnungen. In 60 Prozent Europas gab es mehr Tage mit mindestens ‘starkem’ Hitzestress als im Durchschnitt.

… Eisschmelze, Waldbränden …

Die Tage mit extremer Kälte werden weniger: Der Anteil der europäischen Landfläche mit weniger als drei Monaten (90 Tagen) mit Frost war der höchste aller Zeiten (rund 69 Prozent, Durchschnitt 50 Prozent). Zudem gab es bislang kein Jahr mit weniger Tagen mit mindestens ꞌstarker Kälteꞌ. Durch weniger Frost und Kälte verändern sich die Bedingungen für Flora und Fauna immer mehr, nordische Winter werden kürzer.

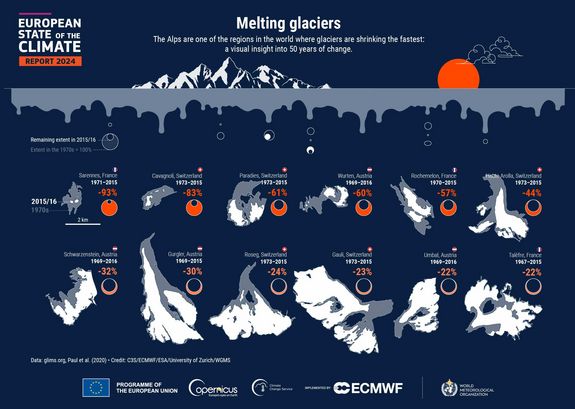

Somit verzeichnen auch alle Regionen Europas zunehmenden Eisverlust; die Gletscher in Skandinavien und Spitzbergen verzeichneten sogar den größten Massenverlust seit Beginn der Aufzeichnungen.

Dennoch brannten auch wieder viele Wälder: So brannten im September allein in Portugal innerhalb einer Woche rund 110.000 Hektar Wald (1.100 Quadratkilometer) ab. Das entspricht etwa einem Viertel der gesamten jährlichen Brandfläche in Europa. Schätzungsweise 42.000 Menschen waren von den Waldbränden in Europa betroffen.

… Trends und Risiken

Erstmalig enthält der Bericht auch Informationen über Trends bei Überschwemmungen, extremer Hitze und Dürre in Europa. So gehört Europa laut Weltklimarat IPCC zu den Regionen, für die der stärkste Anstieg des Überschwemmungsrisikos zu erwarten ist. Eine globale Erwärmung um 1,5 °C könnte in Europa zu 30.000 Hitzetoten pro Jahr führen.

Mehr Städte passen sich an, mehr erneuerbare Stromproduktion

Fortschritte gab es in Richtung Klimaschutz und -anpassung laut Bericht bei den Erneuerbaren Energien und den Städten. So erreichte der Anteil der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien in Europa mit 45 Prozent 2024 ein Rekordhoch.

Trotz dieses Erfolgs bleibt aber der Anteil der Erneuerbaren Quellen am Primärenergiebedarf überschaubar: Hier sind es immer noch nur 17 Prozent, während Gas und Öl mit je über 30 Prozent dominieren, die Kohle 10 und Uran 8,5 Prozent des Verbrauchs stellen.

Bis zur versprochenen Klimaneutralität 2050 müssen die Länder der EU die fossilen Quellen weitgehend durch erneuerbare ersetzen bzw. wegen nicht vermeidbarer Emissionen aus Industrieproduktion sogar überkompensieren.

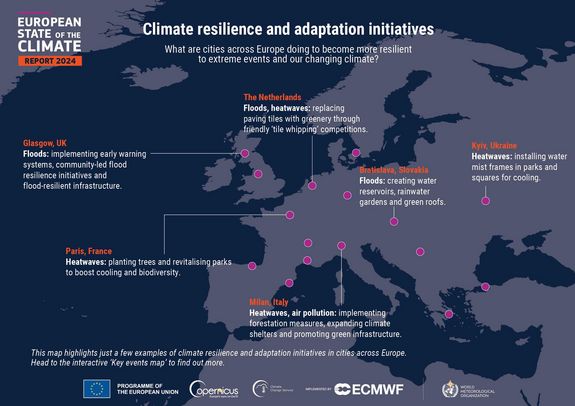

Aber immerhin 51 Prozent der europäischen Städte hätten spezifische Pläne zur Anpassung an den Klimawandel eingeführt und mit der Umsetzung begonnen, stellen die Berichterstatter*innen fest. Dies sei ein ermutigender Fortschritt im Vergleich zu 26 Prozent im Jahr 2018, heißt es in einer Mitteilung dazu.

Auf dem Weg zu weiteren Extremen

Für die europäischen Länder bzw. ihre Regierungen sollte der Bericht eigentlich ein Alarmsignal sein. Schon 2024 wurde laut Copernicus und WMO erstmals auch global die Durchschnittstemperatur von 1,6 Grad Celsius erreicht. Die bisherige Klimaschutzpolitik führt zu einer Erhitzung auf durchschnittlich 2,7 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau bis Ende des Jahrhunderts. In Europa könnte sie über dem Land dann doppelt so hoch sein.

Klimawissenschaftler*innen sind sich inzwischen weitgehend einig, dass das 1,5 Grad Ziel nicht mehr erreichbar ist – selbst nicht mit technischen Lösungen, die der Atmosphäre Kohlenstoff dauerhaft entziehen und Null-Emission ab sofort. Dennoch plädieren sie weiter für schnellere Emissionsreduktion, weil jedes zehntel Grad mehr Erwärmung zu höheren Naturverlusten, Opfern und Schäden führen wird.

Und weil Europa der Erdteil ist, der sich am schnellsten erwärmt, werden diese Einkommensverluste auch die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt empfindlich treffen, wenn die Regierungen nicht stärker die Emissionswende verfolgen.

Die EU wird aber ihr Klimaziel für 2030 von 55 Prozent Minderung gegenüber 1990 nicht erreichen, weil die Maßnahmen der Länder dazu nicht ausreichend sind, zeigt ein Bericht vom März 2025.

Bis 2030 will die EU auch den Anteil erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch auf 42,5 Prozent erhöhen – davon ist 2024 noch nicht einmal die Hälfte erreicht.

Gleichzeitig ist der Erhaltungszustand der Wälder schlecht, so dass sie statt Kohlenstoff der Atmosphäre zu entziehen und zu speichern mit diesem sogar die Emissionen nach oben treiben könnten.

Weniger Klimaschutzambition der falsche Weg

Trotz der starken Erwärmung Europas blieben die europäischen Klimaschutzmaßnahmen hinter den Anforderungen zurück, beklagen Nichtregierungsorganisationen wie der WWF. "Die Uhr scheint bei manchen Entscheider*innen in Europa und Deutschland rückwärts zu laufen", kommentiert Fentje Jacobsen, Klimaexpertin beim WWF Deutschland den Copernicus-Bericht.

Die neue deutsche Koalitionsregierung aus CDU/CSU und SPD müsse deswegen Klimaschutz in allen Sektoren konsequent voranbringen "und von den angekündigten Rückschritten etwa im Verkehrs- und Gebäudesektor ablassen".

Dazu gehöre auch, sich für ein echtes Reduktionsziel in der EU von mindestens 90 Prozent bis 2040 einzusetzen, ohne dieses etwa über CO2-Einsparungen in anderen Ländern einzukaufen. Schließlich hat Deutschland als größte Volkswirtschaft Europas auch entsprechende Signalwirkung.

Doch der politische Wille fehle, schreibt der EU-Korrespondent Eric Bonse in der taz. Nicht nur in der EU-Kommission hätten sich die Prioritäten verschoben. Oben stünden jetzt statt des 2019 beschlossenen „Green Deal“ für den Klimaschutz Wettbewerbsfähigkeit und Bürokratieabbau, die auch zur Verwässerung von klimarelevanten EU-Gesetzen wie der Lieferkettenrichtlinie geführt hätten.

Weil in Europa immer mehr konservative und rechte Regierungen gewählt sind, geben diese auch den Ton in der EU an. Sie wollen den Ausstieg aus dem Verbrenner-Neuzulassungsverbot ab 2035 und keine schärferen Klimaziele bis 2040. Haben sie damit Erfolg, werden auch die Europäer*innen in zwanzig Jahren mit Wehmut auf die stabilen Wetterverhältnisse von 2024 zurückblicken.

- Mehr Strom aus Wind und Sonne: In der EU produzierten 2024 Windkraft und Solaranlagen erstmals mehr Strom als Kraftwerke, die Kohle und Gas verbrannten.

- Climate Change Performance der Länder: Trotz Boom der Erneuerbaren kein Ausstieg aus den fossilen Energien zu erkennen.

- Flutschäden kosten: Wenn Häufigkeit und Intensität der Überschwemmungen zunehmen, steigen auch die Schadenskosten.

- Von der Senke zur Quelle: Mehr Wälder geben mangels Schutz den gespeicherten Kohlenstoff wieder ab. Das gefährdet alle Klimaziele.

- Ambitionsloser Klimaschutz schrumpft Volkswirtschaften: Und zwar stärker als mehr Klimaschutz. Senken die Länder nicht schnell genug ihre Emissionen, liegen ihre Verluste bei 60 statt nur bei rund 20 Prozent durch die jetzt eintretenden Schadenskosten.