Deutschland droht seine Klimaziele 2030 zu verfehlen, auch Klimaneutralität bis 2045 ist mit der bisherigen Politik wohl nicht erreichbar. Der Grund: In den beiden Bereichen Verkehr und Gebäude haben die bisherigen Regierungen keinen Umbau erreicht, die Emissionen bleiben auf hohem Niveau.

Weil die Politik die gesetzlich geforderten sektoralen Ziele nicht erreichen konnte und drastische Sofortmaßnahmen drohten, beschloss die Regierung von SPD, Grünen und FDP 2024 sogar die Änderung des Klimaschutzgesetzes.

Das könnte aber kippen bzw. wieder verschärft werden, wenn das Verfassungsgericht den vorliegenden "Klimaklagen" angesichts der drohenden Verfehlung der Ziele entspricht.

Koalitionsvertrag mit Kaufanreizen

Die neue Regierung werde mit dem Politikprogramm dieses Koalitionsvertrags nicht zu den geforderten Klimazielen kommen, urteilen verschiedene Expert*innen. Zwar gibt es im Verkehrssektor Lichtblicke: So bleibt das Deutschlandticket vorerst bei 58 Euro pro Monat, teurer soll es erst 2029 werden, und die Bahnfinanzierung soll per Fonds ausgebaut werden.

Das Bekenntnis zu Auto und Straße ist im Vertrag aber überdeutlich – und geht in alle Richtungen. Auch die Elektromobilität will die Regierung nun vorantreiben, gleichzeitig aber die EU-Vorgaben zur CO2-Minderung von Neuwagen abschwächen.

Die Förderung der E-Mobilität steht im Kapitel zur Automobilindustrie. Mit Kaufanreizen will die Regierung des Absatz von E-Autos stützen und damit die schwächelnde "Schlüssel-Industrie".

Mehr Lademöglichkeiten, mehr E-Dienstwagen und EU-Mittel für weniger Vermögende?

So sollen elektrisch angetriebene Dienstwagen jetzt bis 100.000 Euro gefördert werden, E-Kfz gesondert abgeschrieben werden können, die Steuerbefreiung für Elektroautos bis 2035 bleiben. Die Ladeinfrastruktur soll flächendeckend finanziert werden, gewerbliches Depotladen ebenfalls.

Und, so heißt es: "Ein Programm für Haushalte mit kleinem und mittlerem Einkommen aus Mitteln des EU- Klimasozialfonds, um den Umstieg auf klimafreundliche Mobilität gezielt zu unterstützen."

Weniger Vermögende sollen also auch in den Genuss der E-Mobilität kommen können – das ist immerhin ein Fortschritt, wenn auch aus EU-Mitteln bezahlt.

E-Autos als Wirtschaftsförderung

Der neue Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) will nun vor allem erstmal Unternehmen dabei unterstützen, Elektroautos anzuschaffen: Bis zu 75 Prozent der Kosten sollen sie bereits im ersten Jahr abschreiben können, danach zehn, usw. Das soll für alle rein elektrischen Fahrzeuge gelten, neben Pkw auch Nutzfahrzeuge, Lkw und Busse. Das Finanzpaket zum Investitionsbooster inklusive unternehmerischer E-Mobilität hat das Bundeskabinett am 4. Juni 2025 beschlossen.

Vorteil für Unternehmen: Normalerweise werden die Investitionen linear über mehrere Jahre abgeschrieben, durch eine hohe, schnelle Abschreibung können Betriebe nun im ersten Jahr ihren Gewinn mindern und müssen dafür weniger Steuern zahlen. Die Einnahmen für Bund und Länder dürften dadurch in den nächsten Jahren erheblich sinken: von 630 Millionen Euro 2025 könnten die Verluste auf schließlich 17 Milliarden Euro im Jahr 2027 anwachsen, heißt es.

Ob damit der Löwenanteil für die Absatzunterstützung der Industrie und der gewünschte Klimaeffekt erreicht wird, bleibt fraglich. Die damit geförderten E-Dienstwagen dürften wie bisher aber eher schwere Fahrzeuge sein.

In Deutschland machen Dienstwagen mit einem Leergewicht von meist über zwei Tonnen den größten Teil der Pkw-Neuzulassungen aus: 67,5 Prozent waren es 2024, 1,9 Millionen Pkw pro Jahr. Nur 13,5 Prozent davon waren bisher elektrisch angetrieben.

Die sinnvollsten Förderungen im Vergleich

Etwas anders stellen sich die Klima-Allianz Deutschland, der ACE Auto Club Europa, BUND, Caritas und NABU die E-Auto-Förderung vor. Sie haben das Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft (FÖS) mit einer Studie beauftragt, welches die sinnvollsten Instrumente dafür wären.

Das Ergebnis ist typisch für wirkungsvolle klimaschützende Maßnahmen: Es ist ein Mix, eine Kombination mehrerer Instrumente, mit denen die Bundesregierung den Markt ankurbeln könnte. Und zwar so, dass auch Menschen mit niedrigem Einkommen daran teilhaben könnten, die Wirkung groß und der Aufwand für den Staat gering bzw. für den Finanzminister "haushaltsneutral" wäre.

Dazu hat das FÖS acht Instrumente der E-Auto-Förderung untersucht und macht konkrete Vorschläge zu deren Ausgestaltung. Besonders wirksam für einen sozial gerechten Hochlauf der Elektromobilität ist demnach ein Mix aus drei Maßnahmen: Preisvorteile für saubere Elektroautos und gezielte Leasing-Angebote für Menschen mit niedrigen Einkommen, finanziert aus höheren Abgaben für klimaschädliche Verbrenner (Bonus-Malus), sowie eine Reform der Dienstwagenbesteuerung.

“Die Politik muss endlich dazu beitragen, dass vor allem kleine klimafreundliche Autos günstiger werden”, fordern die Verbände übereinstimmend. Denn sozial- und klimaverträgliche E-Mobilität sei eben durchaus machbar, das würden die Studienergebnisse zeigen.

Bonus-Malus-Programm mit klarem Signal

So macht das Bonus-Malus-Modell saubere Autos günstiger und klimaschädliche teurer: Indem beim Kauf eines neuen Verbrenners eine Zulassungssteuer entsprechend der CO2-Emissionen fällig wird. Die reicht von rund 80 Euro für emissionsarme Modelle bis fast 17.500 Euro für besonders klimaschädliche Oberklasse-Fahrzeuge (Malus).

Käufer von kleinen und effizienten, emissionsfreien Elektrofahrzeugen erhalten hingegen einen Zuschuss (Bonus). Damit setzt das Bonus-Malus-Modell ein klares Preissignal zugunsten von umweltfreundlicheren E-Autos.

Batterieelektrische Fahrzeuge sollten lediglich bis zu einem Preis von max. 35.000 Euro und einem Gewicht von max. zwei Tonnen gefördert werden. Der Bonus sollte an weitere Umweltaspekte geknüpft sein und degressiv ausgestaltet sein.

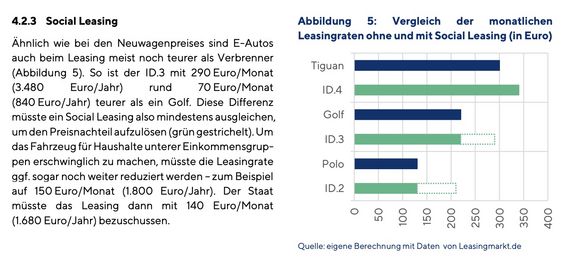

Social Leasing: E-Auto ab 70 Euro pro Monat

Das so genannte Social Leasing soll E-Autos auch für Menschen mit kleinen Einkommen erschwinglich machen – und es wird auch schon in Frankreich praktiziert.

Die Leasingraten für ein effizientes Elektroauto werden dabei abhängig von Haushaltseinkommen und vorhandenen Alternativen zum Auto am Wohn- und Arbeitsort bezuschusst (ÖPNV-Verfügbarkeit). Das Programm ließe sich aus den Malus-Einnahmen für Verbrenner finanzieren, für die Förderfähigkeit der Pkw könnten die gleichen fahrzeugbezogenen Kriterien wie oben gelten.

Je nach Modell könnten in Deutschland die Leasing-Raten damit wie in Frankreich zwischen 70 und 150 Euro liegen.

Dienstwagenbesteuerung in fortschrittlich

Bei der Dienstwagenbesteuerung schlägt die Studie eine Anhebung des pauschalen Steuersatzes für Verbrennerfahrzeuge von derzeit einem auf zwei Prozent vor. Dadurch finanziere die Allgemeinheit nicht länger klimaschädliche Autos von Top-Verdienern, heißt es in der Pressemitteilung zur Studie. Die Nutzung von E-Autos als Dienstwagen würde dadurch deutlich attraktiver.

Der jetzige Kabinettsbeschluss lässt die Verbrenner-Dienstwagen jedoch unangetastet, dafür steigt die Förderhöchstsumme für reine Elektromodelle von 70.000 auf 100.000 Euro. Für die müssen Halter nur 0,25 Prozent geldwerten Vorteil versteuern – gegenüber ein Prozent bei Verbrennern.

Die Studie schlägt vor, perspektivisch die monatliche Steuerhöhe für E-Autos von derzeit 0,25 Prozent bzw. 0,5 Prozent auf den aktuellen Regelsteuersatz von ein Prozent anzuheben – z.B. nach Gewicht, Preis oder anderen fahrzeugbezogenen Kriterien differenziert. Damit ließe sich der typische „Gewöhnungseffekt“ von Steuervergünstigungen vermeiden.

Laut FÖS-Studie könnten durch die Dienstwagenbesteuerung bis zu einer halben Million E-Autos bis 2030 hinzukommen, mit entsprechender Klimawirkung.

Die Verteilungswirkung der reformierten Dienstwagenbesteuerung wäre groß, denn nur 3,5 Prozent bzw. 1,4 Millionen aller Haushalte in Deutschland nutzen einen Dienstwagen. Sie sind vor allem ein Privileg der einkommensstärksten 10 Prozent der Bevölkerung - vor allem der Top drei Prozent laut FÖS und Prognos. In unteren Einkommensgruppen sind Dienstwagen dagegen kaum zu finden. Die Reform wirke daher progressiv.

Indirekt hätte eine schnellere Elektrifizierung des Dienstwagenmarkts ebenfalls positive Auswirkungen, da Dienstwagen meist nach kurzer Haltedauer von rund vier Jahren auf den Gebrauchtwagenmarkt kommen. Und Haushalte aller Einkommensgruppen kaufen überwiegend Gebrauchtwagen. Rund 78 Prozent aller Haushalte besitzen ein Auto.

Pkw-Abschreibung im Booster und besser

Für die Elektro-Modelle verbessert der jetzt beschlossene Invest-Booster die Abschreibungsmöglichkeiten für die anschaffenden Unternehmen. In der FÖS-Studie erreicht das Abschreibungsinstrument über die fünf Bewertungskriterien nur einen Punkt – die geringste Einzelwertung aller acht Instrumente.

Die Verteilungswirkung ist demnach besonders schlecht, weil zunächst nur Unternehmen profitieren, dafür aber verstärkt auch kleine und mittlere. Haushalte profitieren später, wenn die Fahrzeuge nach einigen Jahren auf dem Gebrauchtmarkt landen.

Gut ist allerdings die Umsetzbarkeit der Pkw-Abschreibung – von allen Instrumenten lässt es sich im Vergleich am besten umsetzen. Sonderabschreibungen sind ein bewährtes Instrument, es gibt lediglich beihilferechtliche Vorbehalte der EU-Komission. Ergo: Die Abschreibung für E-Fahrzeuge ist da.

Die fiskalische Wirkung ließe sich allerdings deutlich verbessern, wenn die Abschreibungsmöglichkeiten für Verbrenner systematisch dauerhaft eingeschränkt und z. B. den CO2-Ausstoß gekoppelt oder mit einer Preisgrenze gedeckelt würden. Das ist beispielsweise in Frankreich, Belgien, Irland, Polen und Portugal der Fall. Damit ließen sich auch Steuereinnahmen erhöhen.

Die richtigen und die falschen

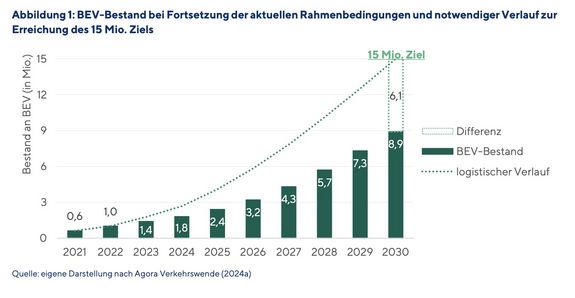

Ziel der Verbesserung der Elektromobilität ist, die Klimaziele im Verkehrssektor zu erreichen. Dazu hatte die Ampelregierung 2021 das Ziel von mindestens 15 Millionen E-Autos bis 2030 ausgegeben.

Zum 1.1.2025 gab es jedoch erst 1,65 Millionen batterie-elektrische Fahrzeuge (kurz BEV) im deutschen Bestand. Mit den derzeitigen politischen Maßnahmen könnten lediglich 8,9 Millionen erreicht werden, das zeigen Prognosen. Damit dürfte weder das Klimaziel, noch eine Stützung der deutschen Autoindustrie erreicht werden.

Viele andere Länder zeigen dagegen, wie ein Hochlauf mit den richtigen Förder- und Forderinstrumenten gelingen kann, zentral ist dabei die Steuer- und Förderpolitik.

In Deutschland hatte der plötzliche Wegfall der Kaufprämie (auf Drängen der FDP) zu Verunsicherungen und einbrechenden Verkäufen geführt. Bislang wurden allerdings auch überwiegend Unternehmen und Haushalte mit hohem Einkommen sowie teurere Fahrzeuge gefördert. Und diese hätten sich auf ohne Förderung für diese Modelle entschieden.

Nun soll das Instrument betrieblicher E-Mobilität und E-Dienstwagenförderung auch zu einer Absatzsteigerung der deutschen Autoindustrie führen. Die baut ja bekanntlich eher hochpreisige und schwere Modelle, und die dominieren den Dienstwagenabsatz – und dieser den gesamten Markt.

Beim jetzt beschlossenen E-Booster-Paketteil geht es nicht um die Förderung von E-Mobilität in der Breite für weniger Vermögende oder Unternehmen, die kleine Modelle einsetzen wollen – denn diese hat die deutsche Autoindustrie ja in den letzten zehn Jahren herzustellen versäumt, weil sich mit den großen E-Modellen wie bei den Verbrennern mehr Marge erzielen lässt.

Die Kombination der Besten

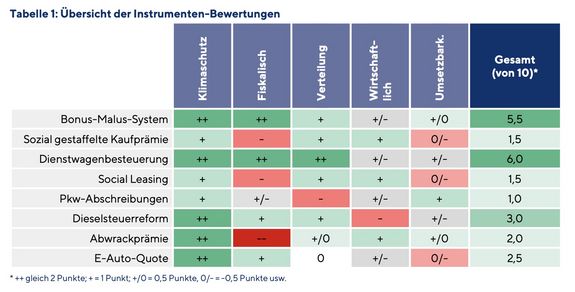

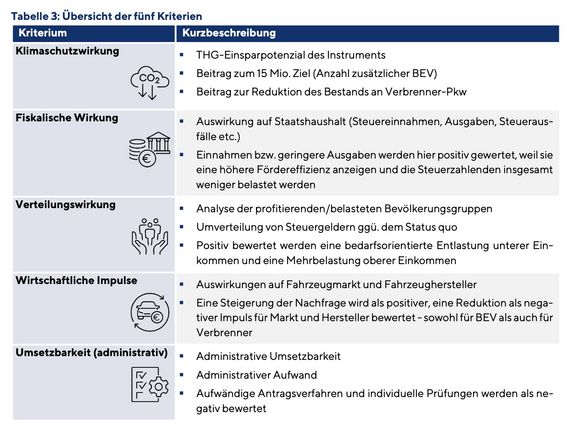

Mit der Studie gibt es aber nun eine gute Übersicht für diejenigen, die auf diese Politik Einfluss nehmen können und wollen. Die acht Instrumente wurden entlang von fünf Kriterien evaluiert: Klimaschutzwirkung, fiskalische Wirkung, Verteilungswirkung, wirtschaftliche Impulse und (administrative) Umsetzbarkeit.

Die Übersicht zeigt, dass alle Instrumente eine gute bis sehr gute Klimaschutzwirkung haben, fiskalisch aber deutliche Unterschiede zeigen, und auch bei den weiteren Kriterien einige Maßnahmen nur sehr geringe Wirkung entfalten.

Insgesamt erreicht aber die Dienstwagenbesteuerung die höchste Punktzahl mit sechs von zehn, das Bonus-Malus-System mit 5,5 die zweithöchste und die Dieselsteuerreform mit 3 Punkten kommt auf den dritten Rang.

Weil Pull-Maßnahmen für den Staat und damit alle Steuerzahlenden teuer sind, ist der Handlungsbedarf gerade bei Push-Maßnahmen groß – wie bei der Besteuerung von Verbrenner-Neuzulassungen (Malus), Verbrenner-Dienstwagen, der CO2-Bepreisung oder der Energiesteuer auf Diesel. Sie sind zwar meist kosteneffizienter, politisch aber unbeliebter.

Klug gestaltet ist durch sich selbst finanziert

Zusammenfassend lässt sich für den zu bildenden Förderinstrumenten-Mix sagen, dass für den Klimaschutz besonders solche Instrumente die wirksamsten sind, die eine Verteuerung von Verbrennern (also eine Push-Komponente) beinhalten oder alte Verbrenner aus dem Verkehr ziehen. Auch fiskalisch schneiden diese Instrumente besser ab, da sie sich oft selbst finanziern.

Werden gezielt einkommensschwache Haushalte gefördert, können fast alle Instrumente zu einer Verbesserung der Verteilungswirkung beitragen.

"Wirtschaftlich zeigt sich ein gemischtes Bild", heißt es im Fazit der Studie: Die strategische Positionierung der deutschen Automobilhersteller sei eine Herausforderung. "Ihre starke Abhängigkeit vom Verbrenner und die schwache Marktposition bei kleineren, bezahlbaren E-Auto-Modellen erschweren eine bedarfsgerechte Subventionierung in Deutschland."

Die administrative Umsetzbarkeit hängt für die Regierung von den Ausgestaltungsoptionen ab. "Je zielgenauer und effizienter das Instrument sein soll, desto größer ist oft der Aufwand," schließt die Empfehlung. Aber “Es erscheint jedoch angemessen, dass Deutschland sich dahingehend weiterentwickelt und neue Wege der Förderung eröffnet.”

- Die Mischung macht's: Wirklich wirksame Klimapolitik setzt auf die Kombination von Maßnahmen. Einzeln nur selten erfolgreich, entfalten sie im Mix ihre ganze Wirkung, zeigt eine internationale Studie.

- Schneller ist besser: Jetzt in die Verkehrswende zu investieren, spart hohe Kosten. Fünf Jahre später, wären es 500 Milliarden Euro mehr.

- E-Auto für 10.000 Euro: Elektromobilität per Auto muss nicht teuer sein. Ressourcenschonend wäre sie, wenn Fahrzeuge leichter wären. Das ginge auch in europäischer Produktion.

- Industrie und Logik: Unser Blick auf Wohlstand und Entwicklung ist industriepolitisch geprägt – und das innerhalb weniger Generationen. Notwendige Veränderungen aufgrund Klima-, Arten- und gesellschaftlicher Krise sehen wir deswegen auch nur unter Bewahrung einer “Industrie”.

- Wende selber machen: Und es geht – oder fährt sich – auch anders als mit eigenen und neuen Autos. Das zeigen viele Unternehmer*innen und Organisationen, die auf Alternativen setzen.

- Mobilitäts- statt Autoindustrie: Die Schiene braucht mehr Arbeit, das Auto verliert sie. Das absehbare Ende des Verbrenners ist nicht das Ende der deutschen Industrie. Aus dem factory-Magazin Mobilität.